【导读】

此文讨论明代江浦县驻军诸问题:(1)浦口城先后进驻“五卫”;(2)洪武年间建江淮卫于旷口山下,并迁县治与卫俱;(3)江淮卫管辖马快船,实为朝廷水上运输队;(4)浦口城“三仓”问题;(5)县内营屯:屯营,屯田,草场等等;(6)军卫与地名;(7)举例简说“卫籍”士人籍贯认定问题;(8)如何处理军地矛盾。文章较长,上篇仅讨论前四个问题。

明朝军事制度形成于元末明初征战过程中,继承了唐、宋、元三朝兵制的部分特点,建立了卫所制,很多管理制度在明朝建立以后的相当长一段时期里,经逐步调整,才形成并稳定下来。

明代各卫、所兵有定额;保障兵源的制度是采用军户世袭制。明代各户皆有定籍,军户里的子弟随时递补军队缺员,父死子承,或兄死弟承,依次类推;兵农合一,屯守兼备,以满足军队的日常供给。

明代的卫所功能及隶属关系较为复杂,分为直属皇帝的亲军京卫和五军都督府下辖的卫所,其中又有屯垦卫,驻守卫、戍军卫和护卫之分。据洪武二十三年统计,全国共有内外卫547个,所2563个;明朝中后期实际存续的卫所远少于编制数,部分卫所仅存空署。全国卫军人数多达二百余万,明中后期这一数字超过了二百六十万。

朝廷设五军都督府管辖全国各卫所,各都督府互不隶属。都督府设左右都督(正一品)、都督同知(从一品)、都督佥事(正二品)。永乐十八年(1420)迁都北京后,原五军都督府改称“南京五军都督府”,分掌南京卫所事务,承担大教场操演、江防军事及城门锁钥等职责。下辖32个卫并统辖17个亲军卫。其中,“南京中军都督府”专司南京城门锁钥管理。

各卫设指挥使司,内设指挥使(正三品,掌印)一员,下设指挥同知(从三品,分管练兵、屯田)、指挥佥事(正四品)、镇抚使(从四品,司法纠察)若干员。每卫分设左、右、前、后、中凡五个千户所(每千户所1120人),千户所由正千户(正五品)管理;千户所下辖十个百户所(每百户所112人),由百户(正六品)统领。

本文拟梳理明代江浦县内有关军卫诸史料,并以此管窥蠡测,论及明朝早期军籍管理、军地矛盾处理等细节问题。笔者仅希望本文在梳理地方史料、陈列有关细节、提供具体案例等方面具备一定的参考价值。

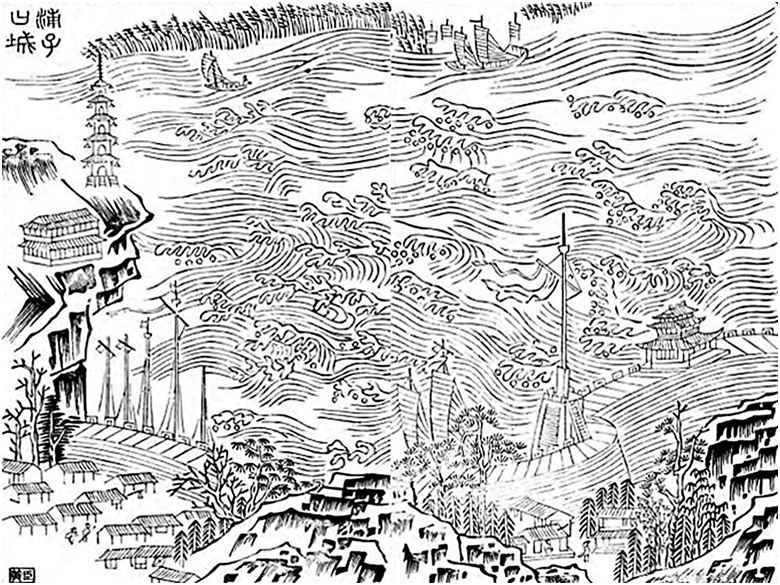

(来自《雍正江浦县志》:浦口城)

浦口城陆续进驻“五卫”1.

(1)应天卫

洪武九年(1376)六月始置江浦县,属应天府。然而此前数年,即洪武四年(1371)八月,已敕令“指挥丁德”筑浦口城,并率师进驻,此师即应天卫,丁德盖为应天卫第一任指挥使。明初卫指挥使,为卫掌印首长(司令员),非从龙征战、出生入死、功勋卓著者莫能任,然而很奇怪,此人在《明史》里失载,原因待考。

朱元璋在明朝建立以前(1361年),为保障自己对军队的绝对控制权,已建立“大都督府”,并让侄子朱文正担任大都督。洪武十三年(1380),朱元璋废除了中书省暨丞相制度,并改大都督府为“五军都督府”(朱棣迁都北京后,北京和南京各设置有五军都督府),分管全国的军队和卫所。

应天卫隶属中军都督府,卫署在浦口城中,鼓楼街北。据《明史·卷九十·志第六十六·兵二》,应天卫于永乐十八年(1420)调守北京。该卫驻浦口城前后计六十年。

(2)龙虎卫

因浦口城“扼抗南北、钳制江淮、拱卫京畿”,为加强浦口城守力量,据沈孟化《江浦县志》,洪武九年“七月,设龙虎卫于浦子口城”,卫署在浦口城清江门(南门)内西北,弘治间清江门陷于江潮,迁至万峰门(西门)内东北。晚清时期,其地有龙虎山,下有“龙虎巷”,即为龙虎卫署驻地。

龙虎卫隶属左军都督府,永乐十八年(1420)调守北京。该卫驻浦口城前后计五十五年。

(3)武德卫

卫署在浦口城沧波门(东门)内,隶属右军都督府。永乐十八年(1420)调守北京。浦口武德卫首任指挥使是张保,不知其原籍,后定居浦口。

(4)横海卫

卫署在浦口城望京门(老城南便门)内,隶属后军都督府。

(5)和阳卫

上述四卫皆驻浦子口城内,惟和阳卫署在万峰门(西门)外,与和阳卫屯营(见下文)并。隶属中军都督府。该卫在县内萧家圩(在土桥南)、双岸圩、蔡家圩(二圩在红庙)、六峰圩等地有屯田。

武德、横海、和阳等三卫皆为洪武十一年(1378)自京城(南京)迁至浦口城。

浦口城五卫,除各自有所隶属外,明朝另设“浦口守御”于浦口城内,以督理应天等五卫官军。据《江浦埤乘》转引吕燕昭《江宁府志》,明设都指挥(浦口)守御厅;清顺治二年(1645)改设总兵,三年改副将,七年改参将;康熙二十一年(1682)改守备;雍正十年(1732)改设都司佥书驻扎(归江宁城守副将统辖),防守江浦及六合、滁州、全椒、来安等地方。

值得注意的是,从浦口调守北京的应天、龙虎、武德诸卫,在浦口城依然保有“留守卫署”直至明末,这三个留守卫依旧隶属“南京五军都督府”。其根据如次:

(1))永乐十八年,即朱棣正式迁都北京后,县志等书仍然有涉及应天、龙虎、武德等三卫军官任命、屯田等事项的大量记述。如《江浦埤乘》所记“明季”福建长乐人郑国庸,“以太学生为浦口龙虎卫经历”。①

成英所说屡为水败的应天卫屯田在今星甸、汤泉、北城圩、盘城一带,因地处滁河洪泛区内,其屯田常为水淹,因此建议在今和县金城港开挖一条通江泄洪水道,经浊河达乌江。虽“诏可”,却因遭到和州知州易鸾②反对而未果。

(3)据《明宪宗实录》卷一五七,成化十二年九月,户部开会并议定:“南京应天、横海、龙虎三卫,俱在江北,卫各有仓,岁收锦衣等卫屯种子粒(粮食)不过十一万二千一百余石。而所支三卫并武德、和阳、江淮各卫官军俸粮,乃用十三万九千三百石有奇,往往取足于南京在城仓,各军月支不便。宜以应天府所属江北县分并直隶沿江府州每年夏税,拨于应天等三卫仓,以足每岁各军之用。”——即成化年间,江浦军卫粮食皆依赖锦衣卫屯田供给,犹有缺口,则从南京城仓跨江运来,户部建议调拨江北地区江浦及周边州县每年“夏税”,以减漕运之来回折腾之力。可见一县而六卫(加驻江浦城南的江淮卫,见后文),军粮供应在当时已成为难题。

(4)万历年间讨论重修浦口城问题时,南京刑科给事中徐桓主张沿着浦子山,补筑南城一面,围应天卫及三仓于城内,而已泡入水中的龙虎、武德、横海三卫移入三仓之间的隙地。——万历年仍需考虑安置“五卫”驻地问题,可见明末“五卫”衙署皆驻在浦口城。

另据《南京都察院志》卷十五,嘉靖、万历间浦口五卫合计仍有“屯军”6200多人。

2.洪武年间,新建江淮卫于旷口山下,并迁县治与卫俱

旷口山(后更名凤凰山)距浦口城西南二十里,与浦口城所坐落之定山诸峰相接。旷口山南麓旧有自然河道,汇聚老山各路来水入江。迁县治后,该河道经多次疏浚,名之为直江河(又称对江河),今名城南河。

洪武二十四年(1391)发生三件事:

一是朝廷在旷口山南三里左右、直江河平家渡,建“江淮关”,并设江淮巡检司于此,直属应天府,不久改属南京卫所都指挥使司管辖,成化间复差中官(宦官)协管。可见直江河(今城南河)的重要性。③

二是新开一条驿道,连接江淮关与东葛,并为此凿通黄悦岭(今名黄山岭)峪口。

三是建江淮卫于旷口山下。

这三件事当然是有联系的。因明朝定都金陵后,旷口山及其南麓直江河的地势险要性就日益凸显出来,设江淮关,置江淮巡检司(直属应天府),其目的都是在控制这一险要地势。这一年(也有材料说是四年后,即洪武二十八年)又在旷口山下建江淮卫④,并将江浦县治迁至旷口山下。

洪武二十五年(1392)七月,又将江浦县衙从浦口城迁至旷口山下的“新开路口”。现在来看,将县衙从浦口城迁至旷口山,主要目的还是在配合有关部门对旷口山+直江河这一险要地段的军事占领,加强对这一地方的行政管理。在迁徙县治(县衙)后,朝廷“复割江宁县沙洲乡民二千户属县”,为此新建一个崇德乡⑤。二千户,人口近万,显然是为充实江浦县人力资源和经济实力。但随着大江“沙洲”起落变化,原江宁县两千户人口大多逐渐失去土地,只能分散“侨置”(安插)在县内各荒僻地带。读清代江浦县地图,标注为“崇德乡”者,竟然有四五处之多。据“沈志”,崇德乡起初“编户一十八里,后并为四里”,然而原税额并没有减少,“其十四里粮税,俱各里赔纳”,明初“充实”之举,反而加重了民众的赋税负担。

3.江淮卫管辖马快船,非战争时期,实为朝廷水上运输队

江淮卫署在旷口山下,县衙迁来后,与县衙隔街(今文昌路)相对。康熙十九年(1680),江淮卫旧址上改建武庙(即关帝庙),今为南京市浦口区政府所在地。

江淮卫属南京亲军卫,《江浦埤乘》谓“江淮卫隶(南京)亲军指挥使司,

并听(五军都督府之)中府节制”。⑥其专职为朝廷水上运输,“止有水夫,而无军伍”⑦。所属有左右中前后五所,建置完整,所管辖马船、快船夫甲(船夫)规模很大,官兵人数(包括船夫)远超陆地军卫。据《明会典·卷一百二十五》,江淮卫辖大小船只(包括马船、快船、黑楼船、平船、黄船)⑥四百零九只,每船一号六百料者,民夫五十名,三百料者,民夫二十五名,则下辖民夫(水手)过万人,规模大于同时期建置于江南的济川卫(辖船四百零八只)⑧。闲时,这些船只停泊在直江河,部分停泊于浦子口。为此曾于洪武年间疏浚直江河,留下地名“新河”以及“新河口”。⑨

料,指古代船只大小的计算单位,俗称船料,是造船所用木料的数量。二十料船,意思就是要用二十根木料才能造成这艘船。而一根普通的用船木料,在正常情况下长度大概在五六米之间,直径约二三十公分之间。由于这样的一根木料在水中的浮力,基本可以承载三个成年人的重量,也就在三百多斤左右。随着习俗惯性的延续演化,中国古代船匠便渐渐的把船木料在水中浮力的承载量,用来计算船只大小,由此以料为单位的船只计算单位便出现。古代常见“千料大船”,宋代的大型航海商船,可载五千料,即载重750吨左右(古代斤两跟今天不一样,大约要减半计算)。

马船和快船原本都是水军的预备船,后来统一归属南京兵部管理调度,且用来执行同样的任务,故亦合称为“马快船”。明朝初年四川、云南市易马骡及蛮夷酋长贡马者,皆由大江以达京师(南京),有司载送悉用民船。至洪武十年(1377)令武昌、岳州、荆州、归州各造马船五十只,每只定民夫三十人以备转送。战争结束后,运马之役取消,船只归属于新建的江淮、济川二卫,以备水军征用。永乐迁都北京后,自正统六年(1441),将马船“以五十号为一班,轮赴北京听用,半年一替”。

洪武年间设置锦衣卫,建造大量快船,以备调用,时称风快船。战争结束后,逐渐改作运送贡品之用,景泰元年(1450)始由南京兵部统一管理。《续文献通考》载 :“太宗迁都北平,其南京并各处进贡方物,尚未有皇马快船之差。至宣德、正统以后,或装载荐新品物及南京所造筛簸等项,用船数多”,于是马船、快船成为南京通向北京的贡船。

黄船乃御用之船,因为 “以石黄涂其外”,船体呈黄色,故名。《明会典》曰:“国初造黄船,制有大小两种,皆为御用之物。”嘉靖二十年(1541)沈江村撰《南船纪》,分黄船为四种:“预备大黄船”,乃皇帝所专乘,船大而精美,船上“有亭如殿”,亦称“水殿黄船”;“大黄船”,尺寸较前者略小,设备相对简单,用以载运南方出产的精美器物;“小黄船”和“扁浅黄船”,负责运载江南时鲜肉蔬果品至京城。黄船的管理权归南京兵部,故时常与兵部管理的快船统一调拨使用。《龙江船厂志》曰:“大黄船专充本部及内官御用各监器贡之用,与兵部快船相兼差拨,岁有常数,往返不绝”。

这些船只上的船夫(舵手、水手等),皆采用世袭制,父死子承,或兄死弟承,合称马快丁,父兄或无子息,或子弟不习水性,或体弱多病,亦可捐银雇人替代,合称“马快丁银”,加以滑胥从中设局牟利,贻害无穷。

据《江浦埤乘》卷十九《王頫传》,清朝早期仍责令前朝船夫承担快船运输,“马快丁银”仍为杂税之一。乾隆二十四年(1759)起,因漕运问题突出,索佥“殷实快丁”顶运。当时所谓“殷实快丁”(前朝船户的后人)所剩无几,又皆不谙驾运,只能出银请人代运,家日益贫。又需分担造船、修船之费,催比急迫,致有鬻子卖妻者。黠胥(奸吏)复转相攀扰,诬及民籍,以鱼肉之,诉讼不休。六十多年后,嘉庆年间,江浦知县浙江人王頫到任后,欲为民除害,先缕陈“快丁”疲累情形,次妥议调剂规条,次婉劝商民助捐,次恳借国库款发典生息,抵每岁运、造二费。江宁府感其诚,为奏准免佥立案,勒石永禁。困扰快丁六十年之困厄这才得以解除,邑人感激涕零,为建“生祠”以祀!

4.浦口城“三仓”,目前仅知东仓、西仓

洪武四年,指挥丁德筑浦口城,陆续进驻“五卫”“三仓”。今人较多注意“五卫”,那么“三仓”是什么?

有人会想当然地认为“三仓”是“五卫”军需品仓库,其实查江浦县志,浦口“五卫”各有自己的军需仓库。据《江浦埤乘》卷六《建置·仓储》载:应天卫仓,在户部浦口分司公署右;横海卫仓,在户部公署左;龙虎卫仓,在应天卫仓右;和阳卫仓、武德卫仓,万历年间已“仅存遗址”⑩。这五个仓库皆是由各军卫自主管理、服务本卫的军需仓库,而“三仓”是由户部管理的战备性质的仓库。为此,户部(迁都后改称南京户部)特设“浦口分司”,指定一名主事,常驻分司公署负责。按《江浦埤乘》转引《南京都察院志·北城职掌》:“洪武中筑浦子口城,列卫置屯储粟,以据守要害。户部以其属一人分督储事,每月渡江放粮。正统间题设主事一员,专管驻扎。”也就是说,这名主事,起初为兼职,正统年间始为专职。

“三仓”名称及其位置,则难以详知。考《江浦埤乘》,浦口城攀龙门内,旧有椅子山,山后旧有东仓山,山中有“东仓”,此为“三仓”之一也;浦口城里另有府山(府山在西门内),山后有“西仓”,亦为“三仓”之一;“三仓”之第三仓,则名字与位置皆失载,笔者推测当在浦口城北门内。“三仓”为仓储重地,当建置于城中地势较高之处。浦口城亦为山城,明初东、北、西三面皆与山连,北门坐在一山埠之上;又万历二十年(1592),绍兴府山阴人南京刑科给事中徐桓,在改建浦口城奏章里说:应沿着浦子山补筑浦口南城一面,以围应天卫及“三仓”于城内,而已泡入水中的龙虎、武德、横海三卫移入“三仓”之间的隙地。可见“三仓”皆在浦子山之北,远离城南坍江地段。

按,南京户部设十三个清吏司,分管浙江、江西、湖广、福建、山东、山西、河南、陕西、四川、广东、广西、云南、贵州等十三省有关事务;南直隶府、州、卫所,由四川司兼领。每一清吏司分为民科、度支科、金科、仓科等四科;其中仓科主管漕运、军储,出纳科粮。每司各设郎中一人,员外郎一人,主事二人。浦口“三仓”由南京户部专设“浦口分司”管辖,由四川司委派一名主事负责。主事为正六品衔,高于七品知县。因此浦口分司主事莅临办事,常有江浦知县陪同协助。

【未完待续】

① 康熙间刘岩《郑清江墓志铭略》:“其先居闽之长乐县,曾祖讳国庸,以太学生为浦口龙虎卫经历,后升理问,未之任,遂家焉。”家焉:谓家于浦口城。

② 易鸾(1492—1529),字鸣和,江西袁州府分宜县人。嘉靖二年(1523)进士,三年任和州知州,七年编成并刊印《和州志》,升任刑部郎中,八年病逝,年仅三十八岁。

③ 沈孟化《万历江浦县志·卷十·兵防志》:江淮关:在县治东南三里,旧为平家渡口。明洪武二十四年建,设巡检司,隶本府,寻敕都指挥守之,成化间复差中官协守,嘉靖初革。

④ 陈琏《新修学宫碑略:“(洪武)二十四年,改辟(江淮关至东葛)驿道,始设江淮卫于县西南二十里旷口山之阳,遂迁县与卫俱。”见《江浦埤乘》卷十一。

⑤ 见沈孟化《江浦县志》卷一。

⑥ 永乐十八年朱棣迁都后,南京仍保持49个卫(包括卫署),计有亲军卫17个(另牺牲千户所1个),五军都督府辖32个,其中左军10,右军5,中军5+牧马千户所1,前军7,后军5。

⑦ 四库全书·潘司空奏疏·卷二·条陈部司紧切事宜疏:一议定城守,以便责成。臣查得江浦县设在江北,正与京城相望,实南都之屏翰也,向无城郭之设,故未议守城之人。近于万历八年题请建造,而守城之兵则固未之及也。臣查得各处省府州县城池凡与卫所相共者,城门锁钥皆属卫所掌管,则江浦县城亦应属之江淮卫矣,但查江淮卫止有水夫,而无军伍。水夫专管驾运物料,轮流差遣,并无著伍之士,若责以守城,殊无固志。合无将本城守卫之事责之该县,坐拨壮快巡守,锁钥掌之县令;巡逻责之捕职,而江淮卫巡捕官一体巡缉,互相觉察,其该县巡捕等官仍听本部节制,每月朔取具,不致疏虞,结状差人赴部投递,万一地方有事,仍听本部调度,不得抗违,违者容本部指名参究,则该县之守在民犹在军,而本部之责成在县犹在卫矣,伏乞圣裁。潘季驯(1527—1595)字时良,乌程(今浙江吴兴)人。嘉靖二十九年(1550)进士,万历时,累官工部尚书兼右都御史。

⑧ 马船:最初为运马而造的大船,明朝中后期也用于其他货物运输。明李东阳《马船行》:“南京马船大如屋,一舸能容三百斛。”又称马快船。

⑨明代陆容《菽园杂记》载:南京有济川卫,济本去声,此卫管马快船军,取“若济大川,用汝作舟楫”之义。济川卫指挥使司设于洪武二十八年(1395),驻扎在新江口,在南京江边。

⑩ 据《南京都察院志卷之二十二·职掌十五·北城职掌·仓》(刻本第四十二页):浦子口:应天卫仓,在户部公署之右;横海卫仓,在户部公署之右;龙虎卫仓,在该卫地方。和阳卫仓、武德卫仓,以上二仓,仅存遗址。

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复