要说清楚浦口桃叶渡,得先说清楚浦口桃叶山。

今长江边上浦口区泰山街道境内有三座山,彼此距离很近,呈品字形分布,一名宣化山,一名平山,一名桃叶山。这三座山可都是历史悠久的文化名山,这里只说桃叶山。

桃叶山在“品”字最上面,东望大江,南北与沿江的平山、太子山等相绵延,构成古长江岸线的一部分。明清时期山上建有佛塔,塔高五层,砖木结构,并有塔院一类的建筑,故而从明清至今当地都有人称它为宝塔山。相传该塔毁于“解放战争”,今遗址仍在。

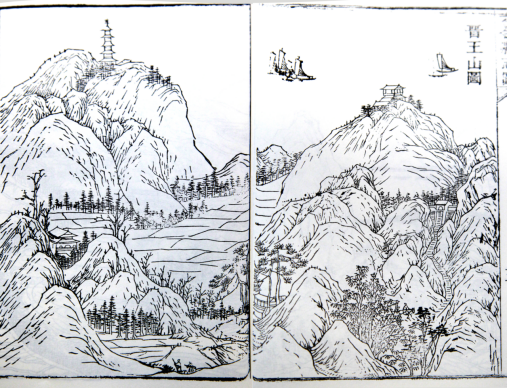

(取自《顺治六合县志》,右为平山,左下为宣化山,左上为桃叶山,上有五级宝塔,或称晋王塔,桃叶渡在桃叶山下)

起码南朝陈代(557—589)已有桃叶山之名。据《南史·陈后主本纪》,“晋王广军于六合镇,其山名桃叶”。晋王广,指的是隋炀帝杨广,时为晋王,尚未称帝。隋开皇八年(588)十二月,晋王杨广率领韩擒虎、贺若弼等大将发起渡江灭陈的战役。渡江之前,晋王筑城于桃叶山,名叫晋王城,因此该山又被后人叫做晋王山。

晋王城当然属于驻扎军队性质的城堡、军寨类建筑,今天已难以找到它的任何历史遗迹了,但在文献里上有所保存。据《崇祯六合县志》转引《六峰志》(南宋六合县志),唐代光化年间(898—901)六合县令郏滂有组诗《六合怀古》,其中一首题为《晋王城》:

隋收建业临江渚,东望金陵筑此城。

正与石头为对岸,从兹一统六朝平。

直到明初建置江浦县,桃叶山皆在六合县地域,六合知县郏滂诗称晋王城与“石头城”相对,虽然无法证明彼时晋王城尚在,但这首诗为桃叶山曾建有晋王城提供了一个来自唐代的文献依据,值得重视。

唐宋明清地理志都把它叫做桃叶山。唐李吉甫《元和郡县图志·阙卷逸文·卷二·淮南道·六合县》载:“桃叶山,在(六合)县西南七十五里;隋文帝开皇三年,于此山置六合镇。”①南宋王象之《舆地纪胜》卷三十八《真州》:“桃叶山,在六合县南七十五里。隋开皇中,置六合镇。晋王屯军于此,因而渡江。”②清顾祖禹《读史方舆纪要》记载,“六合县南六十里有桃叶山,隋初置六合镇于此;隋开皇九年(589)伐陈,晋王杨广屯军于六合镇桃叶山;山之西为宣化山,北接盘城山,下为宣化镇”。③

史载晋王率军渡江平陈之前,除了军事准备,也做了大量的舆论工作。比如开皇八年(588)三月,隋文帝就下诏,列举陈后主罪行二十条,并将诏书在江南散发三十万份,以争取人心。相传为东晋王献之所创作的《桃叶歌》也忽然在江南广为传唱,并被时人或稍后的隋唐人解读为陈朝将亡的“诗谶”(诗妖)。此事最早记载于魏征《隋书·志第十七·五行志(上)》④,如下:

陈时,江南盛歌王献之《桃叶》之词曰:“桃叶复桃叶,渡江不用楫。但度无所苦,我自迎接汝。”晋王伐陈之始,置营桃叶山下,及韩擒虎渡江,大将任蛮奴至新林⑤以导北军之应。

古人迷信,相信天人感应。汉代班固因而在正史中首创《五行志》这一体例,记载日蚀、月蚀、星体变异和各种灾害以及阴阳学说,集中表现了天人感应思想,他认为天、人、社会之间,有着某种内在的神秘联系,通过阴阳五行相互沟通,彼此感应,体现天意,以实现儒家之“正道”。《隋书·五行志》这段记述被归入“诗妖”类,大意是隋取代陈乃是天意,不然王献之《桃叶》之词何以忽然就“盛歌”起来?晋王广驻军桃叶山(桃叶复桃叶),杨广顺利渡江(渡江不用楫),陈朝大将任蛮奴倒戈引敌入城(我自迎接汝)等等,歌词与历史现实,一一对应。

杨广从桃叶山渡江,其渡江处当然得叫做桃叶渡。这个渡口,直到清朝中期仍在使用。《江浦埤乘》卷三《山水》“桃叶渡”条云:“(桃叶渡)旧在桃叶山下。嘉庆中,江渡设此,有救生局。”光绪三年(1877),总督沈文肃“以四泉河成,檄令渡江船于潮涨时仍泊浦口东门外大马头,以复旧制,勒石永遵”,至此才弃用桃叶渡。

浦口桃叶渡,就是历史上那个著名的“桃叶渡”,这个意见在南宋以前不曾有人质疑过。主张桃叶渡在金陵秦淮河上的最早文献,迄今所见是南宋张敦颐《六朝事迹》。该书卷五“桃叶渡”条云:⑥

《图经》云:(桃叶渡)在县南一里秦淮口。桃叶者,晋王献之爱妾之名也,其妹曰桃根。献之诗曰:“桃叶复桃叶,渡江不用楫。但渡无所苦,我自迎接汝。”不用楫者,谓横波急也。(王献之)尝临此渡歌送之。

同时期祝穆《方舆胜览》卷十四《建康府·桃叶渡》有相同的记述,但从语气上看,后者是参考前者的意见写成的。⑦

现存南京地方志,最早记述桃叶渡在秦淮河的,是张铉《至正金陵新志》,该志《卷四·津渡》记述为:“桃叶渡,在秦淮口。桃叶本王献之爱妾名,其妹曰桃根。献之诗曰:‘桃叶复桃叶,渡江不用楫。’谓横波急也,遂歌以送之,此渡因名。”说得有鼻子有眼。明代王一化《万历应天府志》有“桃叶渡在秦淮上,今武定桥北”这一简单交代。程三省修纂《万历上元县志》亦云“桃叶渡在秦淮河口”,至陈开虞《康熙江宁府志》更是以讹传讹,将“秦淮桃叶渡”列入“金陵四十景图”。

还算有一些人比较理性。清嘉庆年间江宁府知府吕燕昭等人所编纂《嘉庆江宁府志》,对南宋以来“桃叶渡在秦淮河”之说予以严厉的驳斥。共两段文字,大意如下:

其一,该书卷六“桃叶山”条曰:据唐人《元和郡县志》,桃叶山在六合县西南六十五里。据《南史·陈后主本纪》,先是,江东谣唱王献之《桃叶词》云:“桃叶复桃叶,渡江不用楫。但渡无所苦,我自迎接汝。”及晋王广军于六合镇,其山名桃叶,果乘陈船而渡。桃叶山即今浦口晋王山,与江浦界者,正在六合西南,当以《元和郡县志》所言为信耳。又,此山下江渡当名桃叶渡。桃叶山一名晋王山。按,桃叶、晋王只是一山,初名桃叶,以杨广屯兵故,更呼晋王耳。今六合西南六十里外沿江别无多山,尤可证。

其二:卷八“桃叶渡”条:古建康北江中之洲,其形甚长,殆可百里,故北来之兵自大岘至江不能径渡南岸,必须西上历阳至采石方得过江。惟陈之亡,韩擒虎、贺若弼既破陈矣,晋王广乃自六合镇桃叶山乘陈船而渡,盖渡至洲上又有陈船相接,故可至南岸。桃叶渡由此而名。(事见《南史·陈后主纪》)明景泰中有昆山沈愚⑧《过桃叶渡》诗云:“江花含笑欲争春,江水笼烟柳色新。商女停舟唱桃叶,东风愁杀渡江人。”是明代犹知江渡曰桃叶渡也。宋人乃以目秦淮水上之渡直谓王献之渡桃叶处,虚妄不足信矣。⑨

梳理《嘉庆江宁府志》的记述,要点如下:晋王驻军桃叶山,其下江渡当名桃叶渡,此渡因杨广由此渡江入城灭陈而名扬天下并永垂青史。吕燕昭引用沈愚《过桃叶渡》诗,是想说明明代沈愚亦认为桃叶山下江渡即为桃叶渡。

推敲南宋张敦颐以及祝穆“桃叶渡在秦淮河”之说,其理由不外是,《桃叶歌》在南朝梁代徐陵所编诗集《玉台新咏》已有收录。该书卷十收录王献之诗二首,就题为《王献之诗二首》,兹据《钦定四库全书·玉台新咏》照录如下:⑩

桃叶复桃叶,渡江不用楫。但渡无所苦,我自迎接汝。

桃叶复桃叶,桃叶连桃根。相怜两乐事,独使我殷勤。

《桃叶歌》相传为王献之为小妾桃叶所作。⑪据此可以设想,晋王渡江之前就有“桃叶渡”,而这个“桃叶渡江”的桃叶渡,未必是“晋王渡江”的桃叶渡;因此又可以设想,或许桃叶山下之桃叶渡之外,另有一个桃叶渡,而这个桃叶渡就在秦淮河畔,为东晋风流才子王献之心心念念倾诉深情之处。简而言之,桃叶渡可能有二,一为江渡,在浦口城外桃叶山下,因晋王渡江平陈而扬名,一为河渡,在金陵秦淮河畔,因王献之款款深情而流芳。

南宋人首倡“秦淮桃叶渡”之说,其依据或许正是“王献之为妾桃叶作《桃叶歌》”。王献之(344-386),字子敬,小字官奴,琅邪(今属山东临沂)人,居于会稽山阴(今浙江绍兴),王羲之第七子,先娶北中郎将郗昙之女郗道茂为妻,后被迫离婚娶新安公主,为晋简文帝司马昱之婿,官至中书令。《晋书》卷八十有《王献之传》⑫,南朝刘义庆《世说新语》记王献之故事十多条,二书皆不载书法家王献之有妾名桃叶。查历史文献,最早说王献之为妾桃叶作《桃叶歌》者,乃是南朝陈代僧人智匠,他编有诗集《古今乐录》,该书今已亡佚,北宋郭茂倩《乐府诗集》引录该书甚多,《桃叶歌三首》题下注云:“《古今乐录》曰:《桃叶歌》者,晋王子敬之所作也。桃叶,子敬妾名。缘于笃爱,所以歌之。”如此说来,僧人智匠是“王献之为妾桃叶作《桃叶歌》”之始作俑者。

总之,将南朝梁陈间江南民间歌谣《桃叶歌》作者归诸王献之,并谓“缘于笃爱,所以歌之”云云,根据也许并不切实。退一步说,即使《桃叶歌》为王献之所作,即使王献之真有一个小妾名叫桃叶(还有人说诗中“桃根”也是他的小妾),即使能将《桃叶歌》解读为王献之在桃叶渡痴情迎接或送别小妾的情歌,仍无法证明这个桃叶渡就在秦淮河畔。

至今仍有许多人坚持“秦淮桃叶渡说”,而否认“浦口桃叶渡”。明末清初江南宣城人著名诗人施闰章,有《桃叶渡》诗,五言绝句:“万事东流去,争传桃叶名。殷勤留片月,犹是六朝明!”⑬态度较为超然。清末上元(今南京)诗人王安修写过《浦口竹枝词》四首,其三云:“芦苇风来吹绿蓑,渔翁醉唱竹枝歌。渡名桃叶山前是,莫任秦淮水上讹。”坚持“浦口桃叶渡说”的态度可谓毅然决然。

其实,不管秦淮河畔,还是浦口江边,明月娟娟,白水如烟,人生熙来攘往,何尝缺少痴情的离人和心酸的往事?王安修《浦口竹枝词》其四云:“朝朝浦口怅离情,一路垂杨到葛城。江雨何心留妾住,江云无赖送郎行。”写的是浦口离情,触发的何尝不是天下人共同经历过的情感呢?

2025年8月19日重写

注:

① 贺次君点校唐人李吉甫《元和郡县图志》,中华书局,1983年6月,第1073页。

② 赵一生点校,王象之《舆地纪胜》,浙江古籍出版社,第1196页。

③ 贺次君点校,清顾祖禹《读史方舆纪要》,中华书局,2005年,卷二十,第991页。

④ 魏征等《隋书》,北京,中华书局,1973年,第637页。

⑤ 新林:即新林浦,在金陵城西南二十里,阔三丈,深一丈,长一十二里。源出牛头山西七里,入大江。即今江苏南京市西南西善桥镇。滨临长江,南朝时为军事交通要地。

⑥ 王能伟点校、南宋张敦颐《六朝事迹类编》,南京出版社,2007年9月,第73页。

⑦ 祝穆《方舆胜览》卷十四《建康府》(刻本第六页):桃叶渡,一名南浦渡,《金陵览古》:“在秦淮口,桃叶者,晋王献之爱妾名也,献之诗云‘桃叶复桃叶,渡江不用楫,但渡无所苦,我自迎接汝’。渡不用楫者,谓横波急也。献之歌此送之。”曾景建:“裙腰芳草抱长堤,南浦年年怨别离。水送横波山敛翠,一如桃叶渡江时。”

⑧ 沈愚:明苏州府昆山人,字通理,家有藏书数千卷,博涉百氏,以诗名吴中,与刘溥等称景泰十才子。善行草,晓音律,诗余乐府传播人口。业医授徒以终。有《筼籁集》《吴歈集》。

⑨《江浦埤乘》作者认为:明景泰年间人沈愚《过桃叶渡》诗,一则曰“江”,再则曰“渡江”,可见明代犹知此江渡曰桃叶渡也。

⑩ 见《钦定四库全书·集部·玉台新咏》刻本(影印本)卷十,第五页。

⑪ 此说最早南朝陈代沙门智匠所编《古今乐录》,该书已亡佚,北宋郭茂倩《乐府诗集》引录甚多,《桃叶歌三首》题下谓:“《古今乐录》曰:《桃叶歌》者,晋王子敬之所作也。桃叶,子敬妾名。缘于笃爱,所以歌之。”

⑫ 《王献之传》,见《晋书》卷八十。房玄龄等撰《晋书》,中华书局,1974年,第2104—2106页。

⑬ 陈开虞《康熙江宁府志》卷六“桃叶渡”条引录施闰章诗为“五律”:万事东流去,争传桃叶名。当年曾照影,终古尚含情。画舫停歌扇,悲笳动冶城。殷勤留片月,犹是六朝明。

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复