明清时期江浦县城内水系,尤其给排水系统,迄今很少人注意过,有关史料极少,笔者拟依据搜罗在手的极少史料,对此问题作简要考述。读者将会发现,江浦县城这套水系,简单而实用,而且也很合理。县志“灾异志”记载建县以来无数起水旱灾害,城内因水旱致灾,几乎一次记录也没有。

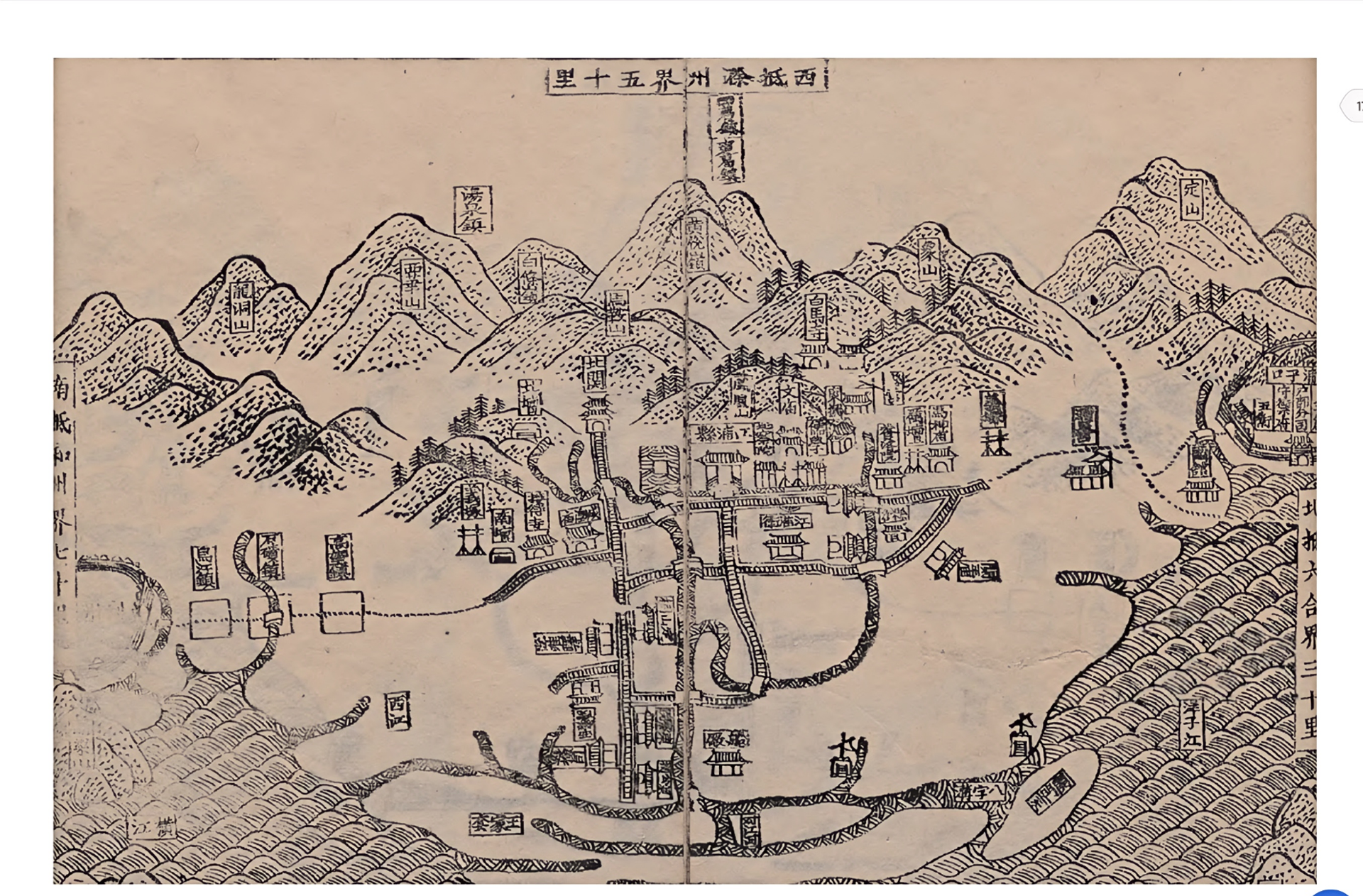

洪武二十五年(一说二十四年,1391),县治自浦口城移至旷口山(今凤凰山),无城;万历八年(1580)三月,知县余乾贞始筑城,九月份告成,长七百八十丈(约五里),高二丈,厚减二尺许。门凡五,东曰朝宗,南曰钟奇,西曰霁和,北曰拱极,东南曰敦艮;门上各有楼。弩台(敌台)十二。为穿地斗门者三,为潴泄关二。三年后(1583),知县孔祖尧开城濠。目前所见几张“江浦县新城图”,保存最完整而又最清晰者在余枢《万历江浦县志》一书里,城墙、城门、敌台、街道、河流、城内外主要建筑等,皆历历可数,惟不见孔知县所开城壕(护城河)。

笔者拟先根据“余枢志”《新城之图》,考述穿地斗门、潴泄关、官塘的位置、作用,从而说明县城初建时城内外水系,以及城内给排水系统。

1.三座“穿地斗门”,上接老山来水,皆设有水闸,控制流入量。

江浦县城建于老山山脉南麓,为群山所环抱,北倚老山余脉旷口山,面对大江。老山来水(地表雨水、泉水以及山洪等)分成西北、东北两支,绕过旷口山,在县治前汇合成河,流入大江。

据“余枢志”《新城之图》(见附图1),新建县城时,于城北门之西偏,约11点钟方向,建穿地斗门一座,接入老山西北向来水。今该来水河道城外段仍在。老山西北来水入城后,东南流,穿过北门大街,街上有桥,名淳化桥(八十年代改造北门大街时,该桥出土,砖叠单拱桥,后被拆除),东南流入官塘。

城东门上、下各建一座穿地斗门,约3点钟位置,上接老山东北来水。其中东门下端的穿地斗门,为主水道,来水先穿过东门外的两浦驿道(连接江浦东门与浦口西门,明初称之为“新开路”,长约二十里),驿道上有桥,桥名育英,因在文庙之东,故名。东北来水过育英桥后,经斗门入城后西南流,南穿文德街,穿越处应有桥,该图未能标出,桥名待考;过桥后继续南流,经城墙东南角处潴泄关出城,然后西流,并入城南河(直江河)。东门下端的穿地斗门至城东南角潴泄关河道,在今浦口区政府大院内有遗存,今附近设有排涝设备,不知是否与此残留水域有关。

东门上端的穿地斗门,其设置最具匠心,意在分流一支老山东北来水,经斗门穿过城墙,而后沿东门大街(府前街),西流经文庙、县衙、察院等大门前,西入官塘,与北门西偏穿地斗门来水汇合。这条精心引入的东西向河道(《江浦埤乘》称之为“内城河”),与东门大街(府前街)并行,其作用可谓大矣:(1)为县衙等建筑构造背山面水的吉祥地势,营造后山鸟鸣、府前流水潺潺的意境,(2)为文庙泮池供应活水,(3)为县衙等建筑提供火灾消防备用水,(4)为沿街居民提供生活用水,(5)暴雨时提供蓄水和排涝的通道,(6)为营造沿街水草植物景观提供可能性,等等。

2.官塘在东门大街与北门大街交汇之东北角,城西北、城东北两路老山来水在此汇合、潴留,实为城内水利枢纽,具有蓄洪和调节城内水位的作用。其功能类似城市里的一座小型水库。

官塘出水河道口开在南边,出口后向南流,先后穿过东门大街(即府前街,今名文昌路)上的宣化桥、文德街(今名文德路)上的牛首桥,由南城门东偏之潴泄关出城,与另一潴泄关(城东南角潴泄关)来水合并成河,南流入江,古称此河为直江河,今名城南河。

从官塘至南门潴泄关,该河道长约一里。

3.两座潴泄关,用以泄出穿城而过的老山来水,排出内涝,兼有旱季放水入城的功能,也设有水闸,以防止江水(通过直江河)倒灌入城,故名潴泄关。

其一,在东南便门(敦艮门)与紧邻弩台之间,约在5点钟处。老山东北来水,如前所述,入城后,穿过文德街(今文德路),经此水关出城,然而西南流,经乐善桥(桥上为城墙外小路)下,西流,与直江河并,入江。

其二,在南门之东偏,大约6点钟位置。由官塘南流之水,由此关出城,而流入直江河(今名城南河),另一个潴泄关来水并入,然后一道流入大江。

(附图1:“余枢志”之《新城之图》)

据“余枢志”之建城前“县境图”(附图2),直江河先流入东西向内河,名八字沟,然后经八字沟入江)

将“余枢志”建城前后这两张地图对照起来,考察江浦新城水系图暨给排水系统,可以看出其较高的合理性与科学性。

首先,县城地势总体呈明显的北高南低的态势,南北落差应在数十米开外,城西北、东北各设斗门以入水(给水),城东南、正南各设潴泄关以排水,这样就无需水泵之类设备,城内给排水仍能依赖地势差带来的自然力运行自如,只需专人观察水势、水位,并及时调节入水斗门以及潴泄关的水闸,就足以维持城内外给水、用水、排水的动态平衡。

其次,建城者充分尊重、合理地利用建城之前已具有的山川布局,对旧有的地貌几乎不加改造,这不但极大地节省了建筑费用,缩短了工期(仅用时七个月),也让这座城的给排水系统的运行和维护成本保持在一个较低水平上。比对“余枢志”的建城前的“县境图”(附图2),以及建城后的“新城图”(附图1),读者可以看得出来,老山西北、东北两路来水,自古以来就是各自绕过县治(县衙)南流,以及东北这一支西入直江河后入江(县城东北地势又略高于西南)。建城后,因为城墙圈坐在两河之上,这才开辟城西北、城东(偏北)的穿地斗门,以及城南、城东南的潴泄关。甚至,府前东西向那条人工河(内城河),恐怕也是开凿利用在前,建新城时,为此设置了一座入水斗门,以便维护前人的巧妙用心。

第三,再关注一下官塘(上世纪六七十年代尚有遗迹,一口废池塘,周边菜地赖此取水),如前所述,这个塘实为城市水库,具有蓄水、调节城内水位、灌溉、甚至养殖等多种功能。光绪年间县志《江浦埤乘》谓官塘为“明嘉靖中,知县侯国治凿,蓄水养鱼栽藕,以助公费。隆庆年,知县王之纲申准,令佃户办关帝、文昌二祠之祀”,据此可知,官塘在建城之前已有,其水源应该还是老山西北那一支来水,原本就应该有池塘,侯知县只是开拓浚深,“养鱼栽藕”,借以保障关帝庙、文昌祠等官祠祭祀之费,至建造县城以后,开始兼具水利枢纽的功能。

上述研究不涉及县城内居民生活污水排放问题,因为缺少更详细的地图,县志里也缺少对这一问题的记述,只能暂付之阙如。

另外,明清时期县城里居民饮用水,应该主要取自水井,这是因为井水较为干净,取用方便;又因城内地下水位较高,挖井较容易,三五米即可见水。兹篇不予深究。

(附图3:民国二十六年“江浦县城隍图”,蓝色为河道)

有一点需要注意:如前文所述,万历十一年(1583),知县孔祖尧开城濠(护城河),邑人张邦直为此作《赠孔父母新治城濠序》,以垂纪念,然而“余枢志”虽成书于万历四十六年(1618),所配图《江浦县新城之图》上却未见城壕(护城河),这一点令人颇感奇怪。其后配图较多的《康熙江浦县志》之“新城图”,显然照抄“余枢志”《江浦县新城之图》,仍不见城壕。直至民国二十六年所绘制地图(参谋本部陆地测量总局),才看得见今天仍大体保留的江浦县城壕,即护城河(见附图3)。因江浦城东北、北城墙皆骑山而建,地势北高南低,故而江浦城壕呈Y形,Y形下端为直江河。

今江浦城墙消亡已尽,而城壕大体上仍在,依旧流水汤汤,垂柳依依。许多人喜欢闲步于城南河畔,身后就是高楼林立灯火璀璨的现代城市,但很少人能体会到五百年前那些设计这些河道、这座县城的先辈们的良苦用心。

2025年9月22日

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复