【说明】浦口汤泉与和县香泉,从古至今,很多人将二者搞混。本篇依据有关历史文献,做简要考辨。本文已发表在《南京史志》2025年第二期上,改题为《汤泉与香泉是不同地方两地名》,借此致谢!

从地理位置看,同为温泉之乡,没有人会把“浦口汤泉”(下文简称“汤泉”)与“和县香泉”(下文简称“香泉”)搞混。“汤泉”在今江苏省南京市浦口区汤泉街道,“香泉”在今安徽省马鞍山市和县香泉镇。汤泉在香泉东北方,二者相距约70华里。

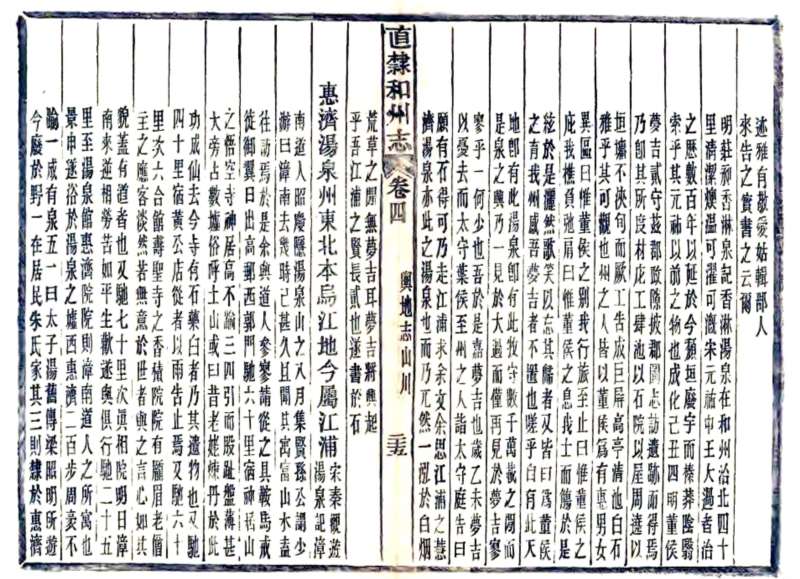

清人朱大绅《光绪直隶和州志》就严格区分这两处温泉。该书卷四《舆地志·山川》称汤泉为“惠济汤泉”,并说:汤泉在和州东北,本为乌江县地,今属江浦县。①而香泉,一名香淋泉,又名平疴泉,该书则记述为:“香泉,(和州)州北四十里覆釜山下,四时常温,冬尤甚。”

(光绪直隶和州志·卷四·汤泉)

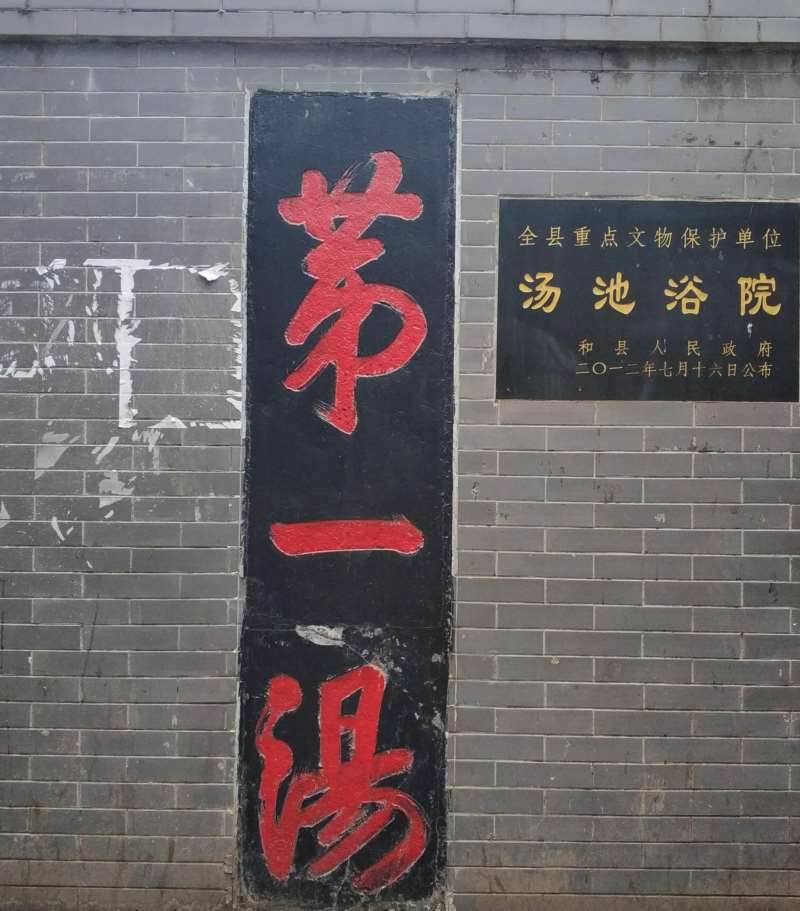

两处温泉的开发利用都很早。据《光绪直隶和州志》,香泉于“宋元祐间(1086—1094),知州王大过甃汤池,建龙祠,又为浴院。”明成化五年(1469)州同(副知州)董锡重修,并约请江浦名士庄昶作碑记。嘉靖六年(1527),“知州易鸾复修之,甃为方塘,缭以高垣,映以修竹,泉上为屋三间,颜曰活水源头,作三池,以便浴者;十一年(1532)知州孟雷更葺之,山上建洗心亭。国朝康熙十二年(1673)知州夏玮修。乾隆三十八年(1773)知州刘长城、州同何飞凤修,建进禨亭,为出浴休息之地。何飞凤题浴院壁曰‘第一汤’,学使朱筠为之记。”②

汤泉在北宋时期也已经开发利用,根据就在北宋秦观《游汤泉记》一文中。

熙宁九年(1076),秦观(字少游)与僧人参寮子跟随孙觉(号莘老)来汤泉旅游,当时汤泉镇惠济禅院(今惠济寺)住持为漳南道人昭庆,与孙莘老等人皆为好友。秦观在汤泉如鱼得水,除了泡温泉,喝酒,还把周边景点,如龙洞、虚乐亭、系马松、项羽祠等处都跑了一遍,最可贵的是,秦观一路上吟诗、撰文、作赋,给今人留下了诗《次韵莘老<初至汤泉>二首》《还自汤泉十四韵》《过六合水亭怀裴博士》《题阎求仁虚乐亭》《游汤泉》《题汤泉二首》《落日马上》《马上口占二首》《次韵参寮莘老》《和孙莘老<游龙洞>》等三十篇、《汤泉赋》一篇,以及游记《游汤泉记》文一篇。

《游汤泉记》说:惠济汤泉有三处泉眼,“皆甃石为八方斛,窍其两厓,一以受虚,一以泄满,泉输其中,晨夜不绝,其色深碧,沸白,香气袭人,爬搔委顿之病,浴之辄愈,赢粮自远而至者无虚时”。意思是说,浴池为八方斛形,设置进出水口,水碧沸白而香气袭人。可见宋时汤泉的浴池,设计用心,用料考究,打造精细,虽缺少香泉那些配套建筑,但在彼时已属不易了。

但是很显然,汤泉受地方官府的重视程度不如香泉,汤泉不但“浴院”“龙祠”等配套建筑不见添置,到了明代,就连惠济寺里的温泉浴池也因年久失修而逐渐荒圮了,以至于庄昶在成化五年所作《香淋泉碑记》文末慨叹道:“余思江浦之惠济汤泉,亦此之汤泉也,而乃兀然一泓于白烟荒草之间,何不幸也!”③

庄昶先生住定山,曾多次翻山越岭领客人赴汤泉游览、沐浴,目睹香淋泉(香泉)焕然一新的格局,对比家乡汤泉“白烟荒草”的景象,羡慕兼遗憾,感慨不已。

(今和县香泉镇香泉)

很多人质疑:凭什么说秦观《游汤泉记》写的是汤泉而不是香泉?解答这个问题很重要。根据还是在这篇文章自身中。该文叙述这趟旅游的路线很清晰,兹整理如下:“翼日出高邮城西门(注意,高邮城西门)——驰六十里,宿神居山之悟空寺(在今高邮市天山镇,是神居山地标建筑之一)——又驰四十里,宿黄公店(该地位置不详,但显然处于神居山与六合县之间)——又驰六十里,宿六合寿圣寺之香积院(据谢延庚《光绪六合县志》卷一《县坊图》,“香积寺”在六合城东)——又驰七十里,宿真相院(今浦口永宁街道郑家营村有该寺庙遗址)——明日,漳南来迎,遂与俱行,驰二十五里,至汤泉,馆惠济院,院则漳南道人之所寓也。傍晚,遂浴于汤泉。”

秦观一行,第一夜住高邮西郊悟空寺,第二夜住黄公店(大概为一处驿馆),第三夜住六合县东郊香积寺(宋时称“院”,下同),第四夜住真相寺(今在浦口区永宁街道),第五天,由漳南道人引导,从真相寺出发,“行二十五里”,抵达汤泉镇惠济寺。二十五里,正是今真相寺遗址与今惠济寺之间的山路距离。

对照地图,按照这条旅行路线,秦观一行决然走不到宋代和州历阳县香泉镇,并在第五天晚上在香泉洗澡过夜。

其实,若进一步勾勒秦观一行到达汤泉以后的游踪,也都能证明秦观们所游乃是汤泉(当时地属和州乌江县汤泉镇),而非香泉(当时地属和州历阳县香泉镇),兹不赘述。

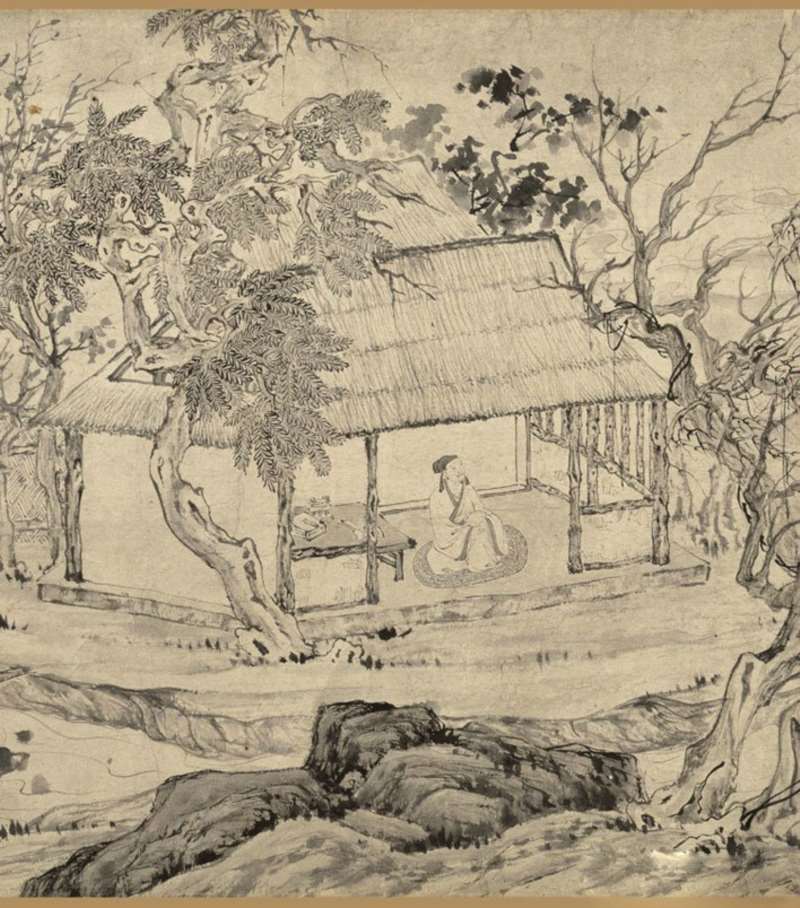

秦观的同乡兼老师孙莘老当时已49岁了,游兴也高,且爱上汤泉这一片山水,竟然临时起意在汤泉惠济寺边上建造一处养老之所。第二年房子还真建成了,就题额为“寄老庵”。名字里挂个“庵”字,除了说它简陋,也多少有沾点佛气的意思。秦观特为这处建筑做了一篇《寄老庵赋》,并设想到了孙莘老退隐寄老庵那天,“仆也亦将负杖履而从之矣”。孙莘老最终没有在此隐居养老,寄老庵不久也逐渐圮废了。但寄老庵的名气实在太大了,明清时期仍有许多名流士人来此访古吟诗。明代万历年间焦竑有《同翟思吉寻汤泉寄老庵遗址》④诗,清初施闰章作诗《浴江浦汤泉》⑤,诗前小序云:“宋孙莘老、秦太虚有诗见;惠济院碑记今不存;又梁昭明浴处,名太子泉,今堙废。”所谓“惠济院碑记”指的是晚唐韩熙载《慧济禅院碑记》,看来该碑清初已失踪。

(孙觉汤泉寄老庵想像图)

下文说说“太子汤”的位置之争。

所谓太子,是指昭明太子,即南朝梁武帝萧衍之子萧统(501—531),为南兰陵郡兰陵县(今江苏省常州市武进区)人,两岁时被册立为太子。传说他举止大方,在东宫以仁德而闻名;又酷爱读书,勤于著述,主持编撰的《文选》(史称《昭明文选》),选录先秦至梁的诗文辞赋七百余首,是为中国现存最早的大型诗文总集。“名才并集,文学之盛”,却英年早逝,令朝野深为之惋惜。因此,大江南北之风物稍有出色之处,皆传有昭明太子读书台或名读书处。太子分身无术,怎奈各地追慕前贤,或附庸风雅,此风自古已然,今之为甚。

所谓太子汤,当然是指昭明太子沐浴过的温泉。那么,太子汤到底在汤泉镇,还是香泉镇呢?不可不稍辨述之。

秦观《游汤泉记》记述了有关“太子汤”传说:“西惠济二百步,周袤不逾一成(方圆十里),有泉五,一曰太子汤,旧传梁昭明所游,今废于野;一在居民朱氏家;其三则隶于惠济(院)。”同时期秦观《题汤泉二首》其二云:“温井霜寒碧甃澄,飞尘不动玉奁清。老翁仙去羸骖共,太子东归废沼平。据石聊为宝陀观,决渠还落堰溪声。浣肠灌顶虽殊事,一洗劳生病恼轻。”就目前所见史料看,是北宋秦观最早提出“太子汤”这一说法,并指认太子汤在汤泉镇,只是当时就已经淤为一片沼泽了,所谓“太子东归废沼平”。也许主要也是根据秦观这些诗文,现存最早的江浦县志沈孟化《万历江浦县志》也说:“太子泉,近惠济寺,梁昭明太子尝浴此,一曰太子汤,秦观有‘太子东归废沼平’之句。”

其实,秦观这篇游记写于十一世纪七十年代,距昭明太子(501—531)生活时代相隔四五百年,其所记述应该是根据当时当地的有关传说,因此其可靠性不免要大打折扣。

南宋龚颐正⑥,字养正,号芥隐,和州历阳县人,著有《修汤泉浴院记》一文,收录在明代胡永成《香泉志》中,文曰:“本朝建隆三年(962),江南韩文靖公(韩熙载)作《汤泉惠济禅院记》,则曰旧止(通“址”)有太子汤,谓梁昭明所尝浴。”但查韩熙载《汤泉院碑》原文,只字未提“太子汤”。或许因为龚颐正作文时记忆错误而张冠李戴了。也就是说,龚颐正认为“太子汤”就在他的老家香泉镇,但引文有误,不足为凭;且韩熙载《汤泉禅院碑记》所记汤泉在浦口汤泉镇,而非和县香泉镇。

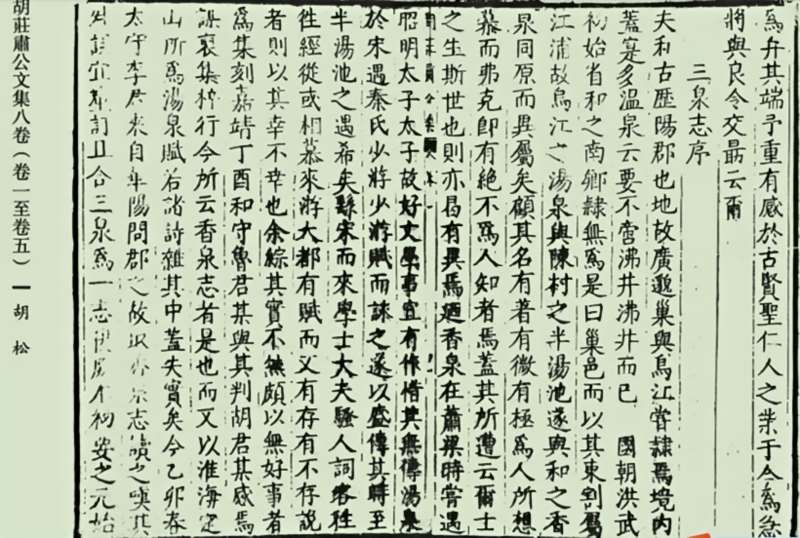

胡松(1503—1566),字汝茂,号柏泉,南直隶滁州来安县(今安徽省滁州市来安县)人,生活于明朝嘉靖年间,官至吏部尚书,有《滁州志》《胡庄肃公文集》等著作传世,其《<三泉志>序》说:

“夫和,古历阳郡也。地故广邈,巢与乌江尝隶焉。境内盖实多温泉云,要不啻沸井而已。国朝洪武初,始省和之南乡隶无为,是曰巢邑,而以其东割属江浦,故乌江之汤泉,与陈村之半汤池,遂与和之香泉同原而异属矣。顾其名,有著有微;有极为人所想慕而弗克见,即有绝不为人知者焉,盖其所遭云尔。士之生斯世也,则亦曷有异焉?乃香泉在萧梁时,尝遇昭明太子,太子故好文学事,宜有作,惜其无传。汤泉于宋遇秦氏少游,少游赋而咏之,遂以盛传其时。至半汤池之遇,希矣!”

(胡松《胡庄肃公文集》书影)

胡松说,和州这一带旧有三处温泉,同源而异地,即汤泉,香泉,半汤池,到明初,汤泉(旧属和州乌江县)割给江浦县,半汤池割归巢县(今巢湖市),和州仅留香泉;这三处温泉,“所遇”各不相同:香泉“在萧梁时尝遇昭明太子”,汤泉“于宋遇秦氏少游”,惟“半汤池之遇,希(稀)矣!”很显然,胡松认为“太子汤”在香泉;而胡松又认为,秦观所游确乎在汤泉;只有半汤池僻处荒野,默默无闻久矣!

到此,太子汤究竟在何处,依旧成为一个问题。画家鞠慧说:“捧壶泡茶,须在乎井水河水;指月说事,无所谓是圆是缺。”⑦说到底,太子汤毕竟是一个传说,本无是非真假,何必要争论是非真假呢?

2024年7月23日

注:

①朱大绅《光绪直隶和州志》卷四《舆地志·山川》“惠济汤泉”条,刻本卷四第二十五页;《中国地方志集成·安徽府县志辑⑦·光绪直隶和州志》第68页。

②朱大绅《光绪直隶和州志》卷四《舆地志·山川》“香泉”条,刻本卷四第二十三页;《中国地方志集成·安徽府县志辑⑦·光绪直隶和州志》第67页。

③朱大绅《光绪直隶和州志》卷四《舆地志·山川》“香泉”条,刻本卷四第二十五页;另见《历阳典录》(点校本)卷六《山川四·香泉》,第74页,安徽人民出版社,2018年11月;另见嘉靖胡永成《香泉志》,安徽省和县地方志办公室整理,华宝斋富翰文化有限公司,2013年4月第一版。

④录自焦竑《澹园集》卷四十。

⑤诗见《四库全书·学余堂诗集》卷三十一。施闰章(1619—1683),字尚白,一字屺云,号愚山,媲萝居士、蠖斋,晚号矩斋,江南宣城(今安徽省宣城市宣州区)人。顺治六年(1649)进士,历任刑部主事、山东学政、江西布政司参议、翰林侍讲、侍读等,修《明史》。工诗词古文学。其文意朴而气静,其诗以辞清句丽见长,号“宣城体”,与高咏主持东南诗坛数十年,并与宋琬齐名,有“南施北宋”之誉。著有《双溪诗文集》《愚山诗文集》等十余种。

⑥龚颐正(1140—1201),字养正,号芥隐,和州历阳人,一说处州遂昌(今浙江丽水遂昌)人,淳熙十四年(1187)以荐入仕,嘉泰元年(1201),赐进士出身,为枢密院编修官兼实录院检讨官,预修孝宗、光宗实录,迁秘书丞。寻致仕。颐正有文名,尤为范成大所赏。周必大称其博通史学,娴于辞章。他著述颇丰,有《芥隐笔记》《续释常谈》《中兴忠义录》等。

⑦语见鞠慧散文集《自洽之说》第一页。

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复