宣城,不一样的徽韵江南,兼有江南的韵味和徽州的传统,是那种“皖南不顾皖北死活的美”。

无怪乎,“一生不羁放纵爱自由”的李白,对宣城,那是,留恋、留恋、再留恋。

在那个“交通难,难于上青天”的年月,李白就7次到访过宣城,并且留下42首脍炙人口的诗篇。李白如此热爱、讴歌宣城,这也说明诗仙对这个地方痴迷的程度。

但百思不得其解的是,这个曾让谢朓、李白等文人骚客写下大量不朽诗篇的地方,又是长三角的腹地,今天的宣城存在感却是较低的,为什么?

一

为什么“发展不起来”?

宣城,安徽省地级市,古称宛陵、宣州,中国文房四宝之乡,江南诗歌之城,曾经的皖南第一城。坐落在宣城市的敬亭山是江南文化名山。

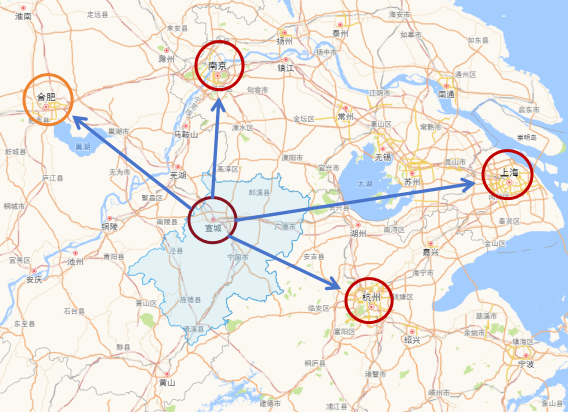

如果在长三角划个圆,宣城就是圆心,“长三角之心”是也。

宣城也是安徽省唯一同时与江苏浙江毗邻的地级市,如果再算上上海在宣城的两个飞地——白茅岭、军天湖农场,那么宣城可以说同时与江浙沪接壤。

南京,在坊间被戏称为“徽京”。其实,早在在两千年前,宣城反而是南京的“带头大哥”——汉朝曾设丹阳郡,辖区不仅包括皖南,也包括江苏南京、句容、溧阳,以及浙江杭州、湖州西北部。丹阳郡治所设立在宛陵,也就是今天的宣城市区。

宣城的区位得天独厚,南京、杭州、合肥、上海四个都市圈环绕,四圈加身可谓妥妥地高大上“奥迪”。

按照一般逻辑,宣城的经济发展水平应该还算可以吧,但是让人大跌眼镜的是,宣城的经济规模不仅无法和相邻的江浙各城相比,就是在安徽省内也是中下游水平——2023年宣城在安徽16城中排名第11位。

可以说,“身居要冲”的宣城却把“奥迪”变成了“奥拓”——在长三角的城市布局中仿佛成了无声的背景板。

知乎上有网友发问:“宣城作为紧邻杭州、湖州、南京、无锡和常州的城市,地理位置非常好,为什么没有发展起来?甚至比不上芜湖、铜陵,成为长三角塌陷区。”

网友答问众多,择其一二略观之。

知乎@花不见桃 认为宣城正是因为区位才“限制了发展”,且“县强市弱”——“从地理上看,宣城确实紧挨江苏浙江,但是从宣城市区到这两省的交通一直都不算快捷便利。所以说地形因素是限制宣城东进战略的一大制约。而从内部上看,宣城市政府对下辖县的掌控力度实在是略弱。”

是以,地形因素是限制宣城东进战略的一大制约。知乎@Walt White 发文解析道:当然,首要的原因在于地处安徽省和安徽政策的影响。安徽主要发展的就是皖江城市带,以安徽的“苏锡常”马鞍山、芜湖、铜陵为先锋,以省会合肥、原巢湖、滁州为侧翼,联动整个安徽皖江皖南地区的发展。这些拥有广袤江淮平原,临近长江黄金水道的城市带,是安徽省的核心区域和优先发展极。

该文继而与江浙相邻的地区做政策对比:临近宣城的也多是江浙的一些多山县市,这些临近县市的发展却比宣城要强出太多。这归结于省份之间政策的不同,以及其所属地市是否强大,以致从政策扶持到财政倾斜的差距上,导致截然不同的差异了。宣(城)黄(山)两地为吴徽语系,民风几乎天生能闯敢拼,如果宣黄属于浙江省,那么局面就完全打开了。如果宣黄在浙江,毫无疑问会从政策和财政上得到双重照顾。宣城既自古属于安徽(也有属于两浙西路一说),至少现在是离不开安徽的,所以再抱怨没有用,唯有自力更生,同时积极对外开放。如今宣城的沪企、浙企、苏企数量还是较为庞大的,宣城正迎来巨大的发展机遇。同样对广大中西部承接东部转移也是一样,“承接好东部富人的同时也要注意照顾自己本土的亲骨肉”。相信风景如画的宣城会有更美好的明天!

关于宣城为什么没有发展起来,还有归结于宣城“没有品牌意识!”抑或是很直白地表达宣城需要“有能力有魄力的领导”等等,不一而足。

总括之,省域之间的分割、交通因素等,都制约了宣城的发展,而且“受制于区划的影响,相关的基础设施建设、招商引资等自然无法与江浙等城市相比”。

但本质上,还是宣城人的观念问题和营商环境问题,本地好的资源没有利用好,没取得应有的效益。而且,宣城有着丰富的旅游资源,有各种土特产品,但旅游留不住人、土特产业卖不动,没有叫得出的品牌。

不可否认,现在看来宣城区位优势显著,但这个“三省一市交界之地”,在那个交通不便年代,实际也就是“三不管地带”,优势则成了“忧事”,长三角腹地未能成为“福地”。

也就是说,周圈一堆富豪都围着你转,只是把你“圈起来了”孤立无助,说白了就是缺少政策支持。

宣城与江浙两大省会南京杭州均接壤

所幸,近年来,“长三角一体化”迈入快速化发展轨道,宣城的区位优势才得以体现。

2023年,长三角(宣城)产业合作区启动建设,省际边界地区协同发展模式有了新的探索和创新。“一地六县”产业合作区宣城区域新签约亿元以上项目222个、总投资1204.9亿元。沪苏浙在宣投资新建亿元以上项目320个,在建亿元以上项目实际到位资金880亿元、位居全省前三。同时,长三角(安徽)生态绿色康养基地广德先行区建设全面启动。同年,宣城在上海设立长三角G60科创走廊宣城科创中心,以促进自身与G60上其他地市的要素流动。

在宣城市政府工作报告中,2024年要重点抓好的工作第一项就是“突出战略引领,加快打造长三角一体化高质量发展先行示范区”,“全力打造长三角综合交通枢纽”。2024年要开工建设宁宣高铁,确保宣绩高铁开通运营,实现“县县通高铁”。与此同时,加快推进长高、泾青、宁旌等7个高速公路续建项目建设,确保宣泾高速一期建成通车、宣广高速具备八车道通行条件;加快推进宁泾、绩旌高速前期工作,力争杭合高速一期开工建设。

再加上贴身的芜宣机场、邻近的南京禄口国际机场,宣城在交通方面终将领先安徽其他地级市。

据悉,宣绩高铁及宁国改线已完成全线铺轨任务,计划今年9月底建成开通。如果“宁杭二通道”再建成通车,宣城便可快速直达南京杭州,于是便有人预测——宣城未来的发展绝对是一匹黑马,甚至能够成为安徽的“苏州”,宁国、广德可以争当安徽版的“昆山”。

“实力能否撑起野心”暂且不说,要想成为“苏州”“昆山”,必学之鉴之。事实上,宣城近年的发展思路就是学习江浙,“不靠一江靠两江”,进而到“追赶江浙,争先江淮”。

毗邻江浙,地近沪苏,宣城的地理位置注定“只有全面向东,才有希望”。当然,不能坐等江浙沪来照顾,而是要主动融入江浙沪,承接东部地区产业和资本的转移。

“相看两不厌”了,再有一圈“大佬”的加持,宣城有望成为安徽省乃至长三角地区的新引擎,继而成为安徽版的“苏州”并非没有可能。

二

宁国、广德,引领宣城经济的“双子星”

“建市不长历史长,人口不多名人多,面积不大优势大,基础不好势头好”。这是2009年时任宣城市委副书记、市长虞爱华对宣城市情的总结。

这四句话是什么意思呢?前两句无非是谈一下光辉的历史,后两句“优势大”和“势头好”其实就是作为“落后地区”的后发优势。

宣城在2000年才设立地级市,为安徽省最年轻的地级市。就在成立地级市的五年内,宣城还被安徽以及周边地区认为是“皖南大锅底”,足以看出当年是多么的落后了。

在宣城,虞爱华曾提出一个“不靠一江靠两江”的发展战略。网友认为,“这就相对重要很多,也更有意义”。就是说宣城这个地方离长江不远,但是发展不依靠长江,而是要依靠江苏浙江。

“向东看,永远感觉到差距。”宣城以对标融入江浙沪为抓手,“所辖县域眼睛向东看、目标跟东比、身子往东靠、步伐朝东迈。”在宣城的主干道十字路口都有一个“追赶江浙,争先江淮”标语,可见学习赶超之心的坚决。

2023年,宣城这个安徽“东进”的最前沿,江浙沪产业“西移”的第一站,其独特的区位优势和后发潜能得以显现——宣城全市实现生产总值1951.9亿元,按不变价格计算,比上年增长5.9%。其中,宣城全市的第一产业增加值179.9亿元,第二产业增加值906.4亿元,第三产业增加值865.6亿元。

目前,宣城着重发展汽车及装备制造、食品医药、文化旅游等三大主导产业。尤其是汽车及装备制造业,作为宣城的主导产业之一,已经构建起完整的产业链条,为宣城经济发展提供了持续动力。同时,宣城还积极抓住科技革命和产业变革带来的机遇,加大对战略性新兴产业的培育力度,新能源新材料、节能环保装备等领域的发展也潜力巨大。

提到安徽的汽车产业,很多人首先会想到合肥和芜湖、安庆。然而,论产业体量与规模,还有一个地方不可小觑,那就是宣城。

长三角地区制造业发达,产业互补性强,产业链供应链协作紧密,产业协作一体化发展新格局正在加快形成。凭借交通物流便利的条件,宣城汽车零部件相关配套企业超600家,其中大部分早已进入上汽、吉利、比亚迪等头部汽车集团的核心供应链。

2023年,宣城新能源、汽车零部件产业产值分别达430亿元、700亿元,增长55%、17%,产业规模均居全省第3位,已是安徽经济的“第三极”。以宁国、广德、郎溪、宣州区和宣城经开区为基地,宣城逐渐形成了橡胶密封件、汽车轻量化底盘、汽车电子设备等一系列特色产业集群。

当然,宣城近年来取得飞跃式发展,除“借力”江浙沪外,还有其自身的内生力量。

其一,宣城近几年的营商环境逐步得到改善。宣城市委书记李中多次强调:要把优化营商环境作为“追赶江浙、争先江淮”的“必答题”,让好的营商环境成为宣城的“金字招牌”。

信守不渝,宣城不遗余力当好“店小二”——“市委书记的星期六”已成为宣城的“约定事项”。2023年初,宣城市创新设立“政商恳谈会”制度,每月的首个星期六,宣城市委书记李中都会有一项固定安排,带领市委市政府领导与企业家面对面恳谈。

“政商恳谈会”已经成为宣城有力提升营商环境、促进经济高质量发展的品牌。宣城践行了“只要是对企业承诺的事,我们都百分之百兑现”的承诺。

其二,宣城拥有发达的县域城市群体,宣城市区经济发展不如县域。

也就是说,宣城是一个典型的以县域经济为主的城市,较为发达的县域经济有力拉动了全市经济的发展,涌现出宁国、广德两个综合实力百强县(市),郎溪经济发展也是可圈可点。

百家号“山野幽居”曾发文分析称:地级宣城市借助发达的宁国、广德等县域经济的优势为依托,实现宣广与宣宁经济带的发展,尤其是宣城与宁国之间的合作发展更是安徽省最成功的案例。举个很简单的例子,宁国中鼎集团拥有强大的产业优势,而宣城则有以前飞彩集团的股市,宁国中鼎与宣城飞彩的兼并,铸就了宁国资本市场的第一步,同时也带来了宣城市工业经济的发展,二者之间的合作成为安徽省乃至整个江浙沪皖地区的佳话。宁国的中鼎、司尔特、海螺、亚夏都在宣城设立分部,可以讲地级宣城市与县域宁国市的资源共享与合作,是宣城市取得飞跃式发展的重要因素。

宁国与广德堪称引领宣城经济的“双子星”,任何一星出现下滑都可能会影响到全市经济的发展。

据此,更有网友认为,广德、宁国才是“皖东南跨越式发展”的希望所在。

既然宣城要做安徽的“苏州”,那么宁国和广德哪个会是安徽版的“昆山”呢?其实这个问题很难回答,宁国在狂奔的路上,广德也在加快“陪跑”的步伐,且大有赶超之势。

从当前综合实力来看,宁国作为安徽老牌强县(市),风采依旧,即便经济有所下滑,但就经济发展水平而言依然实力强劲,因此在宣城市内仍是“老大哥”。

不过,广德坐拥三省交界地带,最近几年的发展确实也非常出色。摘取媒体报道的一段可窥知广德的实力:从广德市区驱车向北大约40分钟车程,便可抵达新杭镇。在这个相对于市区略显“偏僻”的小镇已经形成了汽车零部件、新材料产业、智能制造三大产业齐头并进的格局,聚集了数百家企业,产值2000万元以上的就有83家,而其中很多企业都是来自苏浙沪。

从些许迹象也能够看到广德深受周边江浙沪“土豪”的厚爱,尝到了“长三角一体化发展”的甜头,大有“后来居上之势”,与宁国之间差距也越来越小。

其三,宣城的快速发展还有一个重要的关键性因素,那就是历史与文化。

宣城是中国著名的徽派文化发源地之一,被誉为“上江人文之盛”。这里不仅有国宝级文化遗产宣纸、徽墨,还是有谢朓、李白等“天花板”级文豪“背书”的文化胜地。

宣城内的敬亭山,被称为“诗山”。“玄晖(谢朓)发其藻,太白(李白)扬其辉,云蒸霞蔚之色,珠蜚玉贯之文,渐振振矣。”李白的《独坐敬亭山》更在当时引起轰动,后来许多著名诗人都慕名造访,如白居易、李商隐、孟浩然、王维、杜牧等。

还有如宣纸制作技艺、宣城郡遗址等诸多历史文化遗产和人文景观,这些文化遗产不仅丰富了宣城的文化内涵,也为宣城的文化旅游产业发展提供了有力的支撑。

不过,我们也不能忽视宣城在发展过程中所面临的一些挑战,如产业结构单一、基础设施滞后、人才吸引困难等问题。在未来的发展中,宣城市还需要加倍努力解决这些问题,从而实现产业升级和城市可持续发展。

同时,宣城当前的文化旅游资源开发尚显不足。一方面,文化旅游资源的整合力度不够,缺乏具有地方特色的文化旅游品牌;另一方面,文化旅游产业的配套设施和服务水平有待提高,无法满足游客的多样化需求。此外,宣城和周边城市,尤其是与黄山徽文化同源的旅游产业尚未完全打开新局面,近期融入“大黄山”这个超级文旅IP中正当其时。

三

走自己的路才是正确的

与“闭门造车”相比,学习他人无疑是成功的捷径,但也不能“盲目跟风”。“苏州模式”、“昆山之路”当然值得学习,关键在于学什么?怎么学?

时过境迁,在当前的经济形势下,苏州“新加坡工业园”、昆山“外资(台资)”模式无以复制,但宣城及县域“利用”江浙沪,学苏州、昆山,做“苏州”“昆山”也是赢得主动的治本之道。

据不完全统计,山东龙口、莱阳,四川自贡、内江市东兴区以及湖北仙桃等地都曾提出将昆山作为对标和学习的对象。

这些城市的共同点在于,都和某个特大城市比邻而居,拥有“类昆山”的区位优势。比如仙桃市,毗邻中部中心城市武汉,提出要“坚定不移打武汉牌走昆山路”。自贡市,地处成都和重庆之间,面临成渝“双城发展”的历史机遇,明确提出要闯出一条自贡版的“昆山之路”。

然而,“昆山之路”何其难矣,仅仅模仿鲜能有再创造“县域神话”者。

所以,可以做“苏州”“昆山”,但“营商”这块该如何做呢?大环境下所谓的“合肥模式”或许也有值得借鉴的地方。

苏州、昆山产业模式是“引进”,而合肥更多是“培育”。

什么是昆山?无产业,不昆山。

县域经济发展,产业是其发展壮大的不二法门,当地必然要大力引进“龙头产业”,但同时也要着力培育孵化自己的行业龙头、隐形冠军、“专精特新”小巨人企业。

当下“培育”最成功的翘楚之城非合肥莫属。“合肥模式”简单来说,就是政府成立产业投资基金,孵化头部企业,通过股权投资带动产业升级,一笔成功的投资往往可以换来一个产业在合肥的扎根,并进而带动地方的发展。合肥对京东方、长鑫存储、蔚来汽车等企业的投资,均获得了成功。

俗话说,招商难,招商卷。在过去,地方政府招商无非是靠各种优惠政策来吸引企业,合肥的成功在于产业看准了,然后引进有成长性的一个企业,以这个企业为点,引进上下游企业,打通上下游企业,再反过来引进更多企业,产业集群形成的效应是恐怖的指数型增长。

当然了,合肥是特例。合肥是省会城市,首先“省里政策倾斜不是一般地市可比拟的”;再者,有“中科大一大批理工科人才”。

但发展“新质生产力”,唯有科技、唯有创新,这就要引发“人才大战”。人才是第一资源,而宣城结合自身的发展特点,引进人才留住人才也是关键。

“合肥模式”也好,“昆山之路”也罢,我们认为,“跟着趋势走,‘引进’和‘培育’两手都要抓”,宣城也正是这样做的。

据悉,2023年宣城市纳入安徽省双招双引平台新材料产业总项目数277个、投资额854.05亿,分别居全省第1位和第2位;纳统项目数146个、投资额388.64亿,分别居全省第1位和第2位。广德经济开发区获评第一届安徽省新材料十强园区。

上文提到的“长合区”及“科创飞地”在双招双引方面也成绩斐然。据2024年4月30日的宣城发布报道:

广德片区——总投资100亿元的寻钠钠离子电池制造基地项目,来自苏州,落户广德片区。这个百亿项目未来可期,建成后将成为安徽省规模最大的钠电池电芯基地;全部达产后,可实现年产值130亿元。不久前,又一个长三角的百亿项目来到广德片区,投资101亿元的人本轴承项目成功落地。

宣州片区——工业母机产业基地集聚成势:4月8日,方冠(安徽)数控科技有限公司年产42000套数控刀库项目开工。截至目前,已落户的数控机床企业达22家,正加快打造长三角地区有影响力的工业母机产业集聚地。

郎溪片区——“长合区建设大会战”如火如荼,定埠港园区重点推进泰盛绿色纤维新材料项目,十字园区已签约10亿元以上项目2个……

另一边,在上海启用的长三角G60科创走廊宣城科创中心,正构建“研发在沪、转化在宣”跨区域创新协同发展模式。目前,已有华晟新能源、安徽奥吉、先进光伏研究院、海螺建筑光伏、开盛新能源等20多家企业入驻中心。

同时,宣城也在加大“专精特新”企业培育,打造长三角特色新材料产业基地,瞄准上市企业、行业龙头企业、独角兽企业、瞪羚企业等四类企业——形成新型农化广信农化和司尔特、木塑材料森泰集团、印刷包装材料强邦科技、含能材料江南化工为代表的一批龙头企业;建立了以轻量化铝材和特钢为主要产品的生信、永茂泰、科蓝特、富凯特材等五十亿和百亿企业培育机制,不断树立新材料领域龙头标杆。

事实上,“昆山之路”也并非具体的路径,更像是一种“不等不靠”的精神。资料显示,现在的宣城人大部分是移民。清末民国大量河南湖北江北移民涌入宣城,如今他们也融进了江南文脉里,有江浙人海纳百川兼容并蓄的开放精神,有闯荡世界的精气神。

“可以长得美,也可以想得美”。宣城要做“苏州”,虽是“好事者”肇始,但当地也乐观其成。现在正逢“长三角一体化发展”大好机遇,宣城的区位优势可以得到充分释放,做“苏州”作为一个追求的目标未尝不可。不过,“走别人的路是安全的,走自己的路才是正确的”。我们可以先模仿,但要学之鉴之贯通之,创新才有生命力,最终还是要走适合自己的路。

百舸争流,奋楫者先。展现出如此强劲发展活力的宣城,有江浙沪的青睐,再加上安徽省里政策上的不吝支持,成为安徽版的“苏州”极有可能得偿所愿,而宁国、广德就是争夺安徽版“昆山”的最强有力对手。

“相看不厌、情深千尺”,一如安徽籍歌手李荣浩所唱“如果能重来,我要选李白”——皆因宣城“使我开心颜”!

而李白当年在宣城“欲上青天览明月”的雄心,也潜移默化地融入在了这座皖南名城人民的精神气质里了,如今则化作了他们追求的高质量发展目标。我们有理由相信,对于宣城及其下辖县市来说,“她们都有光明的未来”。

注:本文首发于微信公众号“城市圈”(ID:yrdcity)。

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复